«Grazie Ferrara, hai accolto il teatro in esilio»

Horacio Czertok parla mentre ha stese sul tavolo davanti a lui le varie edizioni di “Teatro in esilio. La pedagogia teatrale nel lavoro del Teatro Nucleo”. L’ultima, in inglese, fresca di stampa, è la più preziosa: “Theatre of exile” della casa editrice Routledle, la più importante a livello internazionale che edita lavori scientifici e accademici in molti campi, dalla fisica alla biologia ed ha una collana specifica sul teatro nel mondo.

Essere in quella collana vuol dire molte cose, testimonia l’esistenza di un certo percorso di ricerca teatrale a Ferrara condotto dal Nucleo in quasi quarant’anni di attività.

«Si tratta non solo del nostro modo di fare spettacolo, ma anche della metodologia scelta ad esempio nel campo della salute mentale. Quando siamo arrivati a Ferrara nel 1977, costretti ad abbandonare l’Argentina per il colpo di stato, la nostra prima sede è stata uno stanzone di via Quartieri, in quello che era allora l’ospedale psichiatrico. Oggi questi tipi di interventi teatrali sono diffusi, allora no: la città ha accolto questa nostra ricerca».

Quando lei e Cora Herrendorf arrivaste ci furono delle difficoltà iniziali?

«Difficoltà più che comprensibili, noi eravamo un oggetto oscuro. Tutti pensavano ad un palco con spettatori che guardavano, noi invece realizzavamo un teatro che coniugava azioni che avvenivano fuori dagli spazi deputati, nelle piazze, nelle strade, negli ospedali».

Insomma, una novità.

«Sì, anche se in realtà andava a recuperare l’antica tradizione italiana della Commedia dell’arte: noi eravamo una forza nuova che voleva creare uno spazio nuovo, certo non aveva senso uscire con le maschere di Colombina e Arlecchino».

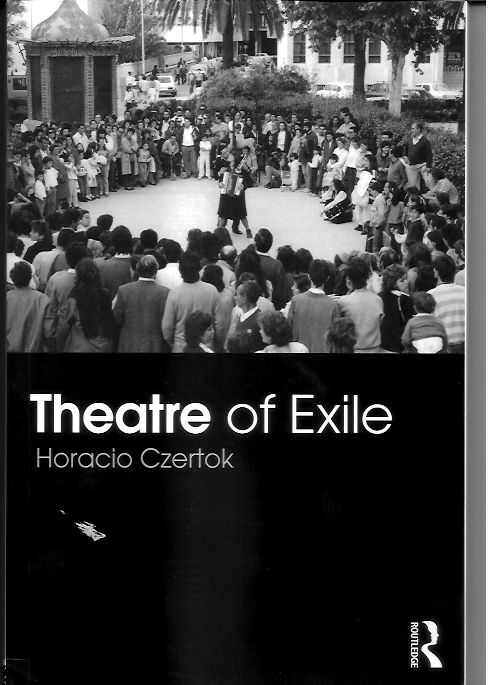

Czertok per spiegare il suo teatro, parte dalla foto (di Luca Gavagna) messa in copertina nell’edizione inglese, un’immagine scattata in una piazza di un villaggio spagnolo: gli attori sono al centro, attorno a loro un cerchio di persone che ascolta attentamente. Qual è il significato?

«In quella scena con gli attori si consuma un antico rito e per renderlo possibile occorre istituire una pratica e una ricerca a molti livelli. Innanzitutto a livello attoriale: l’attore deve avere una capacità di lavorare a 360 gradi, essere presente con un pubblico che non ha l’abitudine di andare a teatro…».

Magari che non c’è mai stato.

«E non ci pensa nemmeno di andarci, perché ritiene che sia fatto solo per l’elite. Ma il teatro è fatto per chi paga le tasse. Spesso si dice che la gente non è interessata, ma quel cerchio di pubblico nella foto dice che non è vero».

Una delle cose diverse tra voi e ‘l’altro’ teatro è che voi andate a cercare il pubblico e non il contrario.

«Si, il pubblico c’è e ha anche la capacità di decodificare, capire e applaudire. Non c’è l’edificio teatro che protegge, non c’è l’illuminazione, solo pochi oggetti, non c’è ciò che è antologico per il teatro classico, ma c’è la relazione tra attori e spettatori nel momento in cui lo spettacolo avviene. Il cerchio significa che questi spettatori fanno parte di una comunità. Se guardi i volti vedi che gli spettatori sono importanti quanto gli attori, c’è una comunitas, se non ci fosse interesse non ci sarebbe la rappresentazione. Il Teatro Nucleo si è specializzato in questo, creare vincoli con gli spettatori».

E questo aldilà della lingua?

«Certo, noi abbiamo girato il mondo ed è stato sempre così. Ma, ripeto, non abbiamo inventato niente, c’era già nella Commedia dell’arte quando le compagnie giravano nei vari paesi. Erano osteggiati perché facevano riferimento alla realtà; si sono inventati un linguaggio, un modo di dire e non dire e così entravano in relazione con la gente».

Come si diventa attori di questo teatro?

«Certo non venendo dall’Accademia dove sei preparato a recitare sul palcoscenico. Noi chiediamo ai nostri attori un atto di enorme coraggio e di fede. Devono avere una forza morale per combattere la loro battaglia per la poesia verso un pubblico che inizialmente non è favorevole. Non pretendiamo di dare risposte, il gruppo di attori si propone prima di capire: l’accademia, per prima, la facciamo dentro di noi».

Ma questo lavoro non finisce mai.

«Forse ci piace complicare le cose, gli attori non vogliono un teatro facile che cerca la complicità del pubblico, ma vogliono arrivare alla mente e alla capacità poetica che è dentro gli spettatori, che diventano partecipi, cioè ‘prendono parte’. Se non ci fosse questo il teatro non esisterebbe».

Uno dei cardini del Nucleo è il Metodo Stanislavskij.

«Vuol dire andare in profondità, ogni attore deve costruire la propria personalità scavando dentro di sè. Il cuore del Nucleo è il ‘Metodo’ ed è questo che ha suscitato l’interesse della casa editrice inglese; questa è una ricerca unica, esemplare e scientifica».

Cosa avete fatto di particolare?

«Noi abbiamo preso la Commedia dell’arte e l’abbiamo inserita nel Metodo Stanislavskij. Nel corso del lavoro abbiamo capito che il teatro aveva anche la capacità di consentire a persone che si trovavano in uno stato di criticità e che erano intrappolate in un circuito che li auto-imprigionava, di liberarsi. Il teatro ti tira fuori dal ‘barile’ nel quale sei rinchiuso. Dal teatro di salute mentale dei nostri inizi siamo passati così naturalmente a incontrare i detenuti che sono dentro un grande ‘barile’ che è il carcere. I detenuti sono portatori di esperienza umana e il teatro dà loro la possibilità di tirarla fuori e quindi di portare noi a condividerla. La differenza e il salto compiuto è che mentre prima noi eravamo al centro del cerchio, ora siamo anche noi pubblico. Spesso il pubblico è anche lui dentro un grande barile, ma non se ne accorge».

Come ne esci?

«O prendi gli psicofarmaci o ti droghi in tanti modi o rischi di non riuscire più ad evadere dalla tua storia, perché dalle sbarre si può anche evadere ma dalla propria storia no. Stanislavskij ha inventato un metodo che permette a tutti di fare un percorso che abilita a esprimere il proprio vissuto in forma poetica, costruendo la ‘parte’ con gli spettatori».

Qual è il futuro?

«Questo teatro ha sempre un futuro, anzi un presente, perché più gli uomini si fanno indistinti e più questo teatro fa sì che ci siano due gruppi – gli attori e gli spettatori – che incontrandosi, si prendono la responsabilità di produrre cultura nella propria mente e nei propri corpi. Il cerchio di gente rappresenta il tentativo di generare una cultura che si contrappone a quella dominante».

Il libro a chi è indirizzato?

«È rivolto a chi studia i fenomeni teatrali e a chi pensa che il teatro possa essere utile per fare qualcosa. Ma per fare questo tipo di attività occorre avere specifiche competenze. Se vai in piazza – chiude – il pubblico non perdona; una cosa è il lavoro del giocoliere e del circense (ovviamente rispettabili anch’essi) ma un’altra è recitare, l’attore deve portare qualcosa da cuore a cuore da occhio a occhio. Questo libro consegna la ricerca di quarant’anni di lavoro per dare il nostro contributo alla competenza. Vorrei ringraziare Robert Elliot, il traduttore, e Martin Holbraad, docente di Antropologia al London College, che si occupa di teatro e ha curato il libro per l’editore inglese».